Es la década de los sesenta y en una habitación preadolescente del Distrito Federal suena el primer disco de los Beatles. El vinilo gira bajo la aguja de un pequeño tocadiscos, uno de esos que al cerrarse se convierte en una maletita. Esta es de color rosa, un regalo que José Alfredo Jiménez ha traído para su hija Paloma desde Los Ángeles, probablemente tras una de sus últimas giras. Se lo compró a su amigo Larry, que tiene una tienda de electrodomésticos en la ciudad de Hollywood. Padre e hija suelen pasar las tardes escuchando música juntos, tumbados en la cama de Paloma. Son los años en los que el rock and roll empieza a poner patas arriba la industria musical y el cantante, el rey sin trono de la música ranchera, mira con curiosidad y recelo el avance imparable de esa corriente de guitarras eléctricas y tipos estrafalarios.

Él, tras sus giras, suele traer a casa discos de los artistas que triunfan en el extranjero, como Elvis, otro tipo de rey al norte de la frontera. Pero el álbum de los Beatles lo ha comprado Paloma. Y al compositor de Que te vaya bonito, quizá la despedida más hermosa, digna y desgarradora de la historia de la música, le encantan los cuatro melenudos de Liverpool. “Estos sí son muy buenos músicos”, le dice a su hija. Otras tardes, busca respuestas en el viento con Bob Dylan o se pierde en la psicodelia de Pink Floyd, en los que le introduce su otro hijo, José Alfredo Jiménez Jr.

La leyenda cuenta que José Alfredo era el cantante de las cantinas, la parranda y el exceso. Pero “cuando estaba en casa, quería estar ahí”, replica Paloma (69 años), que seis décadas después todavía atesora en la memoria aquellas tardes con su padre. Lo mismo escuchando rock en inglés que tangos de Carlos Gardel. O los álbumes recién salidos del horno del propio compositor. “Venía con el disco bajo el brazo como el pan calientito”, recuerda. “Siempre había música en casa”.

El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió de una cirrosis hepática en un hospital de la capital mexicana a los 47 años. Cincuenta años después, su figura ha crecido hasta convertirse en una quimera mitológica; un personaje polémico envuelto en la niebla de la leyenda, difícil de disipar para llegar a la persona de carne y hueso. Joaquín Sabina dijo una vez que el cantante “encarnó el alma de México (lindo y querido) como nadie en este siglo”. Las voces críticas le replicarían que, de ser así, podría simbolizar también su cara oscura, la del machismo y la masculinidad violenta: fue acusado de maltrato por su última pareja, Alicia Juárez, fallecida en 2017.

A José Alfredo, la prensa, la televisión y el cine le hicieron un traje a medida: el del hombre de campo, rudo pero cariñoso, mujeriego pero familiar, generoso, intempestivo. Y los lugares comunes lo encumbraron como una suerte de autor de la marginalidad. “El gran poeta popular del siglo XX en México”, lo definió Carlos Monsiváis. Un vaquero sentimental que compuso la banda sonora de los borrachos despechados —“la épica de la embriaguez”, resumió, de nuevo, Monsiváis—. Dicen los que lo conocieron que definirlo no es fácil: el compositor fue un hombre de extremos, con tendencia a la depresión y la euforia; la ternura y, en ocasiones, la violencia.

Un charro de ciudad

Si para algunos José Alfredo es el símbolo del hombre mexicano del siglo XX, su tierra, Guanajuato, podría ser un fotograma del México de las películas de la Revolución. El polvo y los cerros, los nopales y las vacas, las aldeas fantasmas a orillas de la carretera. El cantante nació en 1926 en una casa del centro de Dolores Hidalgo, el pueblo que lleva la patriótica etiqueta de ser la “cuna de la independencia nacional”; donde, en 1810, Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de la iglesia en lo que fue el pistoletazo de salida de la independencia mexicana.

Cuando el cantante llegó al mundo, aquella efeméride política ya quedaba lejos. Era la década posterior a la Revolución, tiempo de nacionalismo, promesas y patrias. El Gobierno buscaba consolidar la idea de una única identidad mexicana en un país tan inabarcable y diverso como México. Eligió la figura del charro, el estereotípico hombre de campo con su eterno sombrero calado, el papel que José Alfredo representó toda su vida frente a los focos.

Visitar la casa en la que creció, hoy un museo sobre su figura, ayuda a ver lo alejado que estaba en realidad el cantante de ese símbolo rural. La residencia no es, ni mucho menos, la casa de un campesino, sino la de una familia de provincias acomodada para la época. Es uno de esos hogares típicos del campo mexicano: de un solo piso, sin ventanas al exterior, pero con tres patios interiores en torno a los que se encuentran las habitaciones. Su padre fue el primer farmacéutico del pueblo, un puesto por aquel entonces bien situado. “El problema es cuando el papá se muere en 1936. Para José Alfredo es un golpazo y tiene que ir a [Ciudad de] México a ganarse la vida”, narra José Azanza (62 años), sobrino del cantante y director de la casa-museo, durante una visita guiada.

Tras la conmoción por la muerte de su padre, con 10 años el cantante se muda a la colonia Santa María de la Ribera, en el Distrito Federal, junto a su tía Cuca. Compone sus primeras canciones a silbidos — preocupado por perder su toque, nunca llega a aprender lenguaje musical—. Deja los estudios en la secundaria. Comienza a trabajar en un restaurante. Forma el trío musical Los Rebeldes, con el que recorre los bares y balcones del barrio serenando a los vecinos a cambio de unos pesos. En una carambola de la vida, juega de portero —el fútbol, tras la música, es su gran pasión— en primera división, primero en el Oviedo y luego en el Marte, donde será suplente de otra leyenda, Antonio Tota Carbajal, el primer futbolista en vestir la camiseta de la selección mexicana en cinco mundiales.

A finales de los años cuarenta lo descubre el músico Andrés Huerta. Lo lleva a la radio. En un país cada vez más enganchado al transistor, la voz de José Alfredo se cuela en los hogares de todo el país. En unos años es ya uno de los cantantes más cotizados. Encumbrado como el mejor compositor de México, sus canciones suenan en boca de la flor y nata del panorama musical: Jorge Negrete, Pedro Infante, Lola Beltrán o Pedro Vargas. Participa en una veintena de películas, se codea con las élites artísticas.

Cara A / Cara B

Sus canciones hablan de desamor, olvido, sufrimiento. Pero también de alegría, borracheras y cantinas. De esos años son las famosas noches cerrando la plaza Garibaldi, acodado en la barra del Tenampa con Chavela Vargas. De recorrer el país de punta a punta con la Caravana Corona, aquel espectáculo ambulante que reunía a las grandes voces de la época. Marco Antonio Muñiz (90 años), histórico cantante de boleros, es uno de los únicos testigos que todavía vive para recordarlo. Además de la Caravana, compartió con José Alfredo muchos momentos en televisión y un par de películas. “Nos conocimos en un bar. Él siempre tuvo inclinación por la copita, pero, después de dos copas, con lo que tenía al ladito, una libreta, una servilleta, cualquier cosa, se ponía a sacar una letra y ahí nacían las canciones, con una facilidad, con una calidad, estupenda. Yo lo recuerdo entre mis grandes amigos”, dice Muñiz, sentado en su casa de Coyoacán, Ciudad de México, en una habitación presidida por sus discos de oro.

Esa era la cara reluciente, el éxito de un compositor que escribía canciones brillantes e hizo de los bares de la ciudad su residencia artística. En el lado oscuro habitaban los problemas con el alcohol que lo acabarían matando, las depresiones, la violencia. “Tal vez José Alfredo era depresivo y por eso se inclinaba hacia el alcohol, el sufrimiento es una marca en sus letras. Pero siempre hay una redención, el amor o Dios, no se hunde en ese dolor, pero está presente”, matiza su hija Paloma. “Era una persona que vivía en los extremos, podía ser muy feliz o podía sufrir mucho. Disfrutaba igual un partido de fútbol que una buena comida o una noche de tragos”, dice Azanza.

En 1952, José Alfredo se casó con Paloma Gálvez. Con ella tuvo dos hijos: Paloma, que ahora es la principal custodio del legado de su padre, y José Alfredo, fallecido en 2021. “Fue un padre muy amoroso, muy cálido, que estaba al pendiente de su familia. Tenía mucha ternura y la sabía expresar”, evoca su hija, que menciona cómo el cantante la enseñó a manejar bien su dinero, o la impulsó a trabajar cuando ella quiso dejar de estudiar, a pesar de la situación desahogada de la familia, para que aprendiera a “ser responsable”. Azanza rememora la vez en la que su tío les llevó a una gira por California. “Un día nos secuestró a los cuatro hermanos, nos llevó a una juguetería y nos dijo: ‘Pidan lo que quieran’. Llegamos al hotel como si fuera Navidad”.

Las giras y las grabaciones eran buenas excusas para justificar las temporadas fuera de casa. José Alfredo y Paloma Gálvez nunca se divorciaron, pero el músico se buscó una familia paralela con la bailarina María Medel, con la que tuvo otros tres hijos: José Antonio, José Manuel y Martha. “Podríamos decir que José Alfredo llevaba una doble vida. Yo me enteré de la existencia de sus otros hijos ya muy grande. Mi madre siempre fue muy prudente, siempre nos hizo ver en mi padre una imagen impecable. No fuimos la única familia en la que el padre tenía otra familia. Claro, que mi padre era una figura pública y se filtraba un poco más. Un día un vecino me dijo: ‘Tu padre no anda de gira, anda con viejas [mujeres]’. Yo debo haber tenido 10 años y pensé, este señor es un envidioso”, dice Paloma Jiménez.

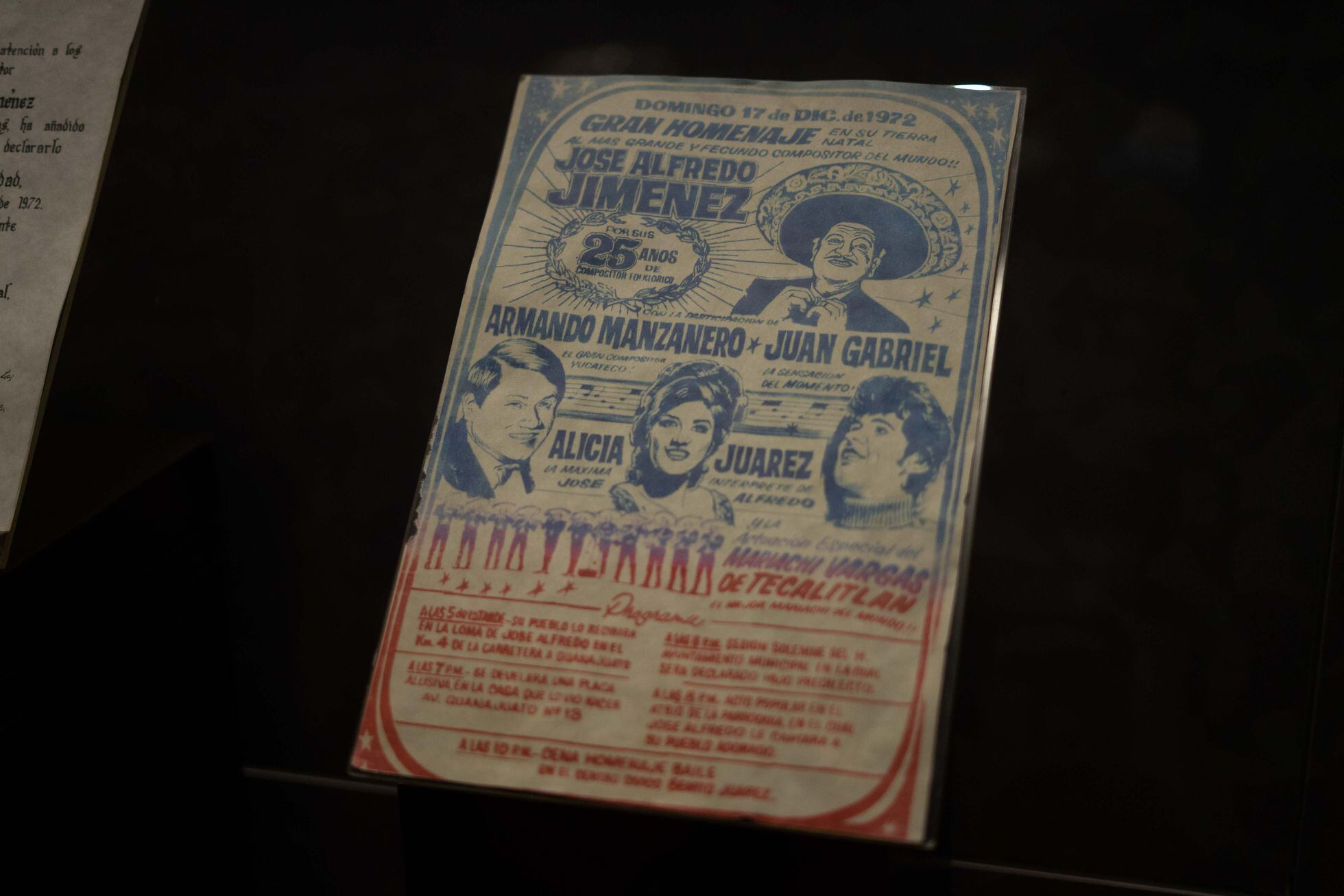

No fue la única relación fuera del matrimonio. Las revistas del corazón le encontraban nuevas amantes cada poco tiempo, normalmente actrices, artistas y demás élites culturales. Los últimos años de su vida los pasó con Alicia Juárez, una cantante que de la mano de José Alfredo adquirió cierto renombre internacional. En 2017, el mismo año en que murió, Juárez publicó Cuando viví contigo (Grijalbo), un libro en el que habla de sus años con el compositor. En una entrevista con TV Notas para promocionarlo, Juárez aseguró: “En mi caso, fue un abusador, y no dudo ni tantito que en sus anteriores relaciones también lo haya sido (…) Cuando él tomaba se ponía muy loco y agresivo (…) Cuando estallaba venían los golpes e insultos, y luego regresaba la luna de miel, porque se arrepentía”.

Paloma Jiménez no recibió el libro con cariño. “Estuve a punto de demandar a Alicia Juárez porque esa señora solo dijo mentiras. Mi padre no era macho. Jamás en la vida me pegó ni con un kleenex. Jamás lo vi violento ni borracho. Con mi madre siempre fue muy amoroso”. Azanza es menos categórico: “Una relación difícil con José Alfredo la tuvieron todas sus mujeres. Yo pienso que vivir con él era como estar casado con un huracán”. José Alfredo no llegó a casarse nunca con Juárez —tuvieron una ceremonia, pero sin carácter legal—, y ella no formó parte de la millonaria herencia, de la que sí se beneficiaron los hijos de su relación con María Medel.

Juárez no escribió el libro. Ella dio su testimonio durante un año de entrevistas y las escritoras Gabriela Torres Cuerva y Gina Tovar se ocuparon de llevarlo al papel. “Ella era una adolescente de 16 años cuando empieza la relación amorosa; él tenía más de 35, era una figura estelar y ella ansiaba ser una figura dentro de la canción ranchera. Era un tiempo histórico en que el machismo era ‘permitido’ y no había la conciencia colectiva que existe hoy. La gente que estaba alrededor de José Alfredo permitía su machismo. En una ocasión, en una fiesta [José Alfredo] la jala del cabello y la arrastra por el suelo y nadie hace nada. No hay una sola persona que haya ido a salvarla”, cuenta Torres Cuerva por teléfono. “Me llegué a estremecer más de una vez con lo que Alicia me contaba: el miedo constante, la agitación cuando iba tarde o se entretenía en un espectáculo en el que José Alfredo no estaba…”, abunda la autora.

Poeta de la ranchera

En 1997, a Federico Velio (60 años) le rompieron el corazón. “Tuve una decepción amorosa, a los guapos también nos dicen que no”, bromea, sentado en una sala del Congreso de Guanajuato, después de un día de trabajo. Se fue a beber y escuchar boleros con un amigo. Acabaron, como tantas otras madrugadas, cantando a José Alfredo. Ese fue el germen de su libro El último trago (2023), una aproximación desde la filosofía a las letras del compositor. “Lo que tiene José Alfredo que no tienen otros cantantes de ranchera es la cualidad poética de sus canciones”, sintetiza.

No ha sido el único en estudiar desde la academia al cantante. Hay al menos cuatro tesis doctorales sobre él, una de ellas de su hija Paloma, doctora en letras, que realizó un profundo análisis en el que reivindica los versos de su padre por su alta calidad literaria. Una versión de su tesis fue publicada en 2021 con el título Cuando te hablen de amor y de ilusiones por la editorial La Rana.

Velio rechazó abordar la vida personal del cantante porque, opina, obviar los aspectos oscuros de su personalidad es caer en “omisiones graves”, pero lo contrario puede conllevar un juicio moral que él no se sentía capacitado para hacer. En su libro, escribe: “[José Alfredo fue] el depositario de la filosofía popular, plena de frustraciones y anhelos; de patriarcado rapaz que cantó al amor como macho derrotado disfrazado de macho soberbio”. “Generalmente el personaje se mistifica: es totalmente bueno o totalmente malo, pero todos tenemos luces y sombras. José Alfredo responde a su tiempo y circunstancia, al esquema de modelo cultural de unidad: el charro mexicano”, dice ahora. Para Velio, las letras del compositor representan un “machismo menos agresivo que el machismo de su tiempo, más matizado, más moderado. Retroalimenta la cultura del machismo y el alcoholismo, pero él es reproductor, no apologista”.

Como ejemplo, menciona su amistad con Chavela Vargas, artista lesbiana a la que el cantante “cobijó en el ambiente”, o su apadrinamiento de Juan Gabriel, también homosexual, al que José Alfredo consideraba la siguiente gran estrella de México. “A pesar de que tenía una fobia tremenda a los homosexuales le dio el visto bueno como artista a Juan Gabriel desde la primera vez que lo escuchó. Dijo: ‘Este muchacho va a marcar precedente en una música distinta’”, coincide Torres Cuerva.

El último trago

En el cementerio de Dolores a nadie le extrañan las visitas. Cuando un desconocido se adentra en ese bosque de lápidas y cruces blancas, los trabajadores tienen claro a dónde se dirige sin necesidad de preguntar:

—La tumba de José Alfredo está allá, en ese poste a la derecha.

El mausoleo es una suerte de serpiente de colores que representa un sarape, la prenda por excelencia del campo mexicano, y zigzaguea hasta un enorme sombrero de charro del tamaño de una capilla pequeña. En la base, la inscripción: “La vida no vale nada”, que José Alfredo escribió tras la muerte de su hermano Nacho en 1953. La tumba, en la que descansan los huesos de José Alfredo y su madre, está limpia. Hay flores frescas.

Sus fieles vienen en peregrinación desde los cinco continentes. Rezan, cantan sus canciones, beben y fuman a su salud. “El mundo es diferente, pero José Alfredo no ha muerto después de 50 años″, dice un trabajador del cementerio. “Es más famoso que Miguel Hidalgo”, pontifica. Azanza asegura que tienen que restaurar el mausoleo cada año ante la erosión de tantas visitas.

La suerte es una paradoja caprichosa. Al lado de la tumba del símbolo del México charro y viril, hay otro panteón algo más descuidado, con una pared de pintura blanca pelada cubierta por la pequeña biografía de su inquilina, Virginia Soto Rodríguez: la primera presidenta municipal que tuvo México, también primera diputada federal en Guanajuato, una de esas pioneras que abrió los caminos por los que ahora transita la democracia mexicana, que si nada cambia, elegirá en 2024 una presidenta de la República por primera vez en su historia.

José Alfredo no quería su mausoleo. Él ansiaba una tumba sencilla, como las del resto del cementerio, con una pequeña placa de madera de mezquite en la que, eso sí, se leyera su epitafio eterno: “La vida no vale nada”. Su deseo se cumplió un tiempo. En 1998, se inauguró el nuevo panteón, obra del arquitecto Javier Senosiain —marido de Paloma Jiménez—, más monumental, más acorde al tamaño de la leyenda. La vieja placa está expuesta en la casa museo. En ella se lee su nombre, la fecha de nacimiento y la de la muerte, la consabida frase, R.I.P., una cruz ladeada, una clave de sol, una corchea. Como talladas a navaja por un adolescente enamorado en el tronco de un árbol. “Yo creo que José Alfredo era un rockero”, filosofa Azanza mirando la placa.

Con la perspectiva del tiempo, cuando se cumplen 50 años de su muerte, las sombras son más oscuras, pero las luces siguen ahí. Solo hay que ir una noche a cualquier cantina o karaoke para comprobarlo. Las discotecas cierran con El rey. El mundo asiste al revivir de la música regional mexicana, con artistas como Peso Pluma y sus corridos tumbados, que beben de la influencia del compositor. Cada poco se hacen discos de homenaje, películas, series de televisión, festivales como el que se celebra esta semana en Dolores. Azanza recuerda la visita a la casa-museo de una joven sudafricana que aprendió español con las canciones de José Alfredo, de otra mujer de la Patagonia a la que su madre le ponía Paloma Querida, de visitantes rusos, turcos. Un legado internacional que deja a sus seres queridos, a la vez, una herencia compleja y contradictoria. “Te cuesta trabajo, pero ya esto lo he venido depurando con los años. Creo que de alguna manera tiene uno que aprender a sanar sus heridas, pero mi padre me enseñó a ser responsable de mí misma y eso me dio las herramientas para poder trabajar con mi situación, que podía haber sido de decepción, de tristeza”, sintetiza Paloma Jiménez.

Al final de sus días, cuando el alcohol ya lo había consumido y convalecía en la clínica Londres, al sur de la Ciudad de México, decidió ir a cantar al programa Siempre Domingo. Se despidió de su público con un par de canciones. Volvió al hospital. Un día, en una visita del padre de Azanza, también llamado José, sobrino del compositor y compañero de parrandas, José Alfredo auguró:

—Ya se acerca el viaje a Dolores.

(Con información El País)